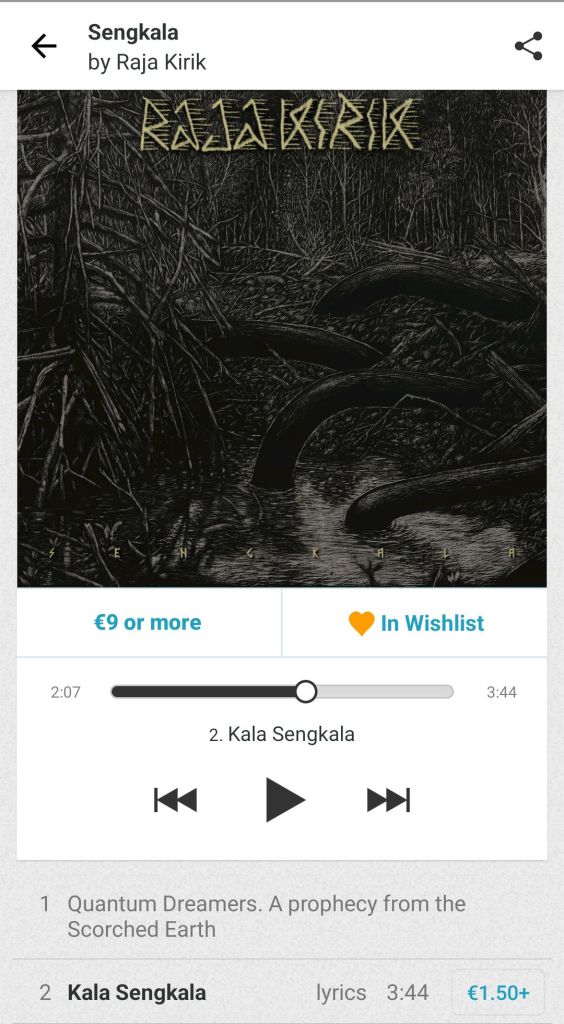

From the album cover…

“Sengkala” emerges from the urge to revisit history not as a static record, but as a vibration that continues to move through the present day. The year 1830 became a point of departure a time when the “Java War” subsided, yet power found a new shape: the Cultivation System (called cultuurstelsel in Dutch). When weapons no longer spoke, the economy took over as a tool of domination. The system of Forced Cultivation transformed the way people perceived the land: from a place of living into a machine of production. It is from there that a lingering wound began to form, when the earth was forced to work and humans were forced to follow its imposed rhythm.

Yet behind that oppression, resistance never truly died. It merely shifted form: from the battlefield to the stage, from shouts to the ringing of sound, from politics to the body. In song, in dance steps, and in rituals rooted in the earth, another way of remembering grew. For many communities, music became a refuge for memories that could not be erased holding loss but also denial with becoming an archive of feelings that never entered the pages of written history.

The awareness that oppression does not disappear but instead migrates into new forms becomes the foundation of this idea. From colonialism to global systems; from armed occupation to power operating through capital and technology. Power now appears more subtle slipped into regulations, contracts, data, and images. Words like development or sustainability often conceal an old logic that remains unchanged: exchanging life for profit.

The traces of that past are still visible in many places. Land is seized in the name of security. New borders are erected through weapons and surveillance. People are displaced from their own homes. Humanitarian crises and environmental crises grow from the same mindset: that life can be controlled, measured, and managed. What was once called colonization now appears as global stability; what was once called violence is now framed as progress.

Within such a landscape, Sengkala becomes a metaphor for cyclical time, calamities that continually change form without ever truly departing. Through layers of sound, “Sengkala” seeks to evoke the pulses of that history in the language of today. Broken gamelan tones, electronic echoes, and raw field recordings are woven together to trace the relationship between memory, power, and the body.

What is offered is not merely a repetition of history, but an invitation to listen to how the past works within the present world: how Forced Cultivation becomes Capital Cultivation; how occupation is translated as “spatial management”; how cultural violence transforms into algorithms guiding everyday life.

But “Sengkala” is not only about wounds. It is also about memory as a place of healing. Memory here is not a frozen archive, but a space to resist forgetting. Each layer of sound is an attempt to reclaim our way of listening to the world, to remember that the earth is not an asset but a relationship; that time is not a straight road toward progress, but a circle demanding balance. Through this sonic journey, listeners are invited to feel how history pulses in the body, in the ear, and in the spaces around them, to refuse silence, neutrality, or forgetting.

Through music, “Sengkala” attempts to rearrange the relationship between humans, land, and sound, reminding us that life can never be forced to grow; that every sound, no matter how small, is the most honest form of resistance.

= Bahasa Indonesia =

“Sengkala” muncul dari dorongan untuk menengok ulang sejarah, bukan sebagai catatan yang diam, tetapi sebagai getaran yang terus bergerak sampai hari ini. Tahun 1830 menjadi titik awal masa ketika Perang Jawa mereda, tetapi kuasa justru menemukan bentuk baru Sistem Tanam Paksa. Ketika senjata tidak lagi bicara, ekonomi mengambil alih sebagai alat penundukan. Sistem Tanam Paksa mengubah cara manusia memandang tanah: dari tempat hidup menjadi mesin produksi. Dari sanalah luka yang mengendap hingga kini mulai terbentuk, ketika bumi dipaksa bekerja dan manusia dipaksa mengikuti ritme-nya.

Namun di balik penindasan itu, perlawanan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bergeser rupa: dari medan perang ke panggung seni, dari pekikan ke denting suara, dari politik ke tubuh. Dalam nyanyian, langkah tari, dan ritual-ritual yang mengakar di tanah, tumbuh cara lain untuk mengingat. Bagi banyak komunitas, musik adalah tempat berlindung bagi memori yang tak bisa dihapus menyimpan kehilangan, tetapi juga penyangkalan; menjadi arsip perasaan yang tak pernah masuk buku sejarah.

Kesadaran bahwa penindasan tidak lenyap, melainkan berpindah bentuk, menjadi landasan gagasan ini. Dari kolonialisme menuju sistem global; dari pendudukan bersenjata menuju kuasa yang bekerja lewat modal dan teknologi. Kekuasaan kini tampil lebih halus terselip dalam aturan, kontrak, data, dan gambar. Kata-kata seperti pembangunan atau keberlanjutan sering kali menutupi logika lama yang tak berubah: menukar hidup dengan keuntungan.

Jejak masa lalu itu masih terlihat di banyak tempat. Tanah direbut atas nama keamanan. Batas baru ditegakkan lewat senjata dan sensor. Orang-orang dipindahkan dari rumahnya sendiri. Krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan tumbuh dari pola pikir yang sama: bahwa kehidupan bisa dikendalikan, diukur, dan diatur. Apa yang dulu disebut penjajahan kini berwajah stabilitas global; apa yang dulu disebut kekerasan kini diberi nama kemajuan.

Dalam lanskap seperti itu, Sengkala menjadi metafora tentang waktu yang berulang, malapetaka yang terus berganti bentuk tanpa pernah benar-benar pergi. Lewat lapisan bunyi, “Sengkala yang Bermigrasi” berupaya menghadirkan kembali denyut-denyut sejarah itu dalam bahasa hari ini. Gamelan yang patah, gema elektronik, dan suara-suara lanskap yang mentah disatukan untuk menelusuri hubungan antara ingatan, kuasa, dan tubuh.

Yang ditawarkan bukan sekadar mengulang sejarah, tetapi mendengar bagaimana masa lalu bekerja di dalam dunia sekarang: bagaimana Tanam Paksa berubah menjadi Tanam Modal; bagaimana pendudukan diterjemahkan sebagai “penataan ruang”; bagaimana kekerasan budaya menjelma menjadi algoritma yang mengatur hidup sehari-hari.

Tetapi “Sengkala” bukan hanya tentang luka. Ada juga ingatan sebagai tempat penyembuhan. Ingatan di sini bukan arsip beku, melainkan ruang untuk menolak lupa. Setiap lapisan suara adalah usaha merebut kembali cara kita mendengar dunia mengingat bahwa bumi bukan aset, tetapi hubungan; bahwa waktu bukan jalan lurus menuju kemajuan, melainkan lingkaran yang menuntut keseimbangan.

Melalui perjalanan bunyi ini, diajak-lah pendengar untuk merasakan bagaimana sejarah berdenyut di tubuh, di telinga, dan di ruang-ruang sekitar untuk tidak diam, tidak netral, dan tidak melupakan.

Lewat musik, “Sengkala” mencoba menata ulang hubungan manusia dengan tanah dan suara, sambil mengingatkan bahwa kehidupan tak pernah bisa dipaksa tumbuh; bahwa setiap bunyi, sekecil apa pun, adalah bentuk perlawanan yang paling jujur.

released February 14, 2026

J Mo’ong Santosa Pribadi: handmade instruments

Yennu Ariendra: programming

All tracks written and produced by J Mo’ong Santosa Pribadi and Yennu Ariendra

Mixing and mastering by Yennu Ariendra

Artworks by Maryanto

Graphic design by Wok The Rock

This post is based on https://yesnowave.bandcamp.com/album/sengkala.

Leave a Reply